プランター家庭菜園を始める上で、土の質が植物の成長を大きく左右します。

この記事では、プランター家庭菜園の土の作り方から、日々の培養管理、さらには使用済み土の賢い再生方法まで、家庭菜園を成功させるための実践的な知識を網羅的に解説します。

土のことで失敗したくないけれど、何から始めたら良いか分からなくて困ります

土の基本を理解すれば、誰でも自宅で簡単に理想のプランター土を作れます

- プランター土に求められる良い条件

- 初心者でも迷わない培養土の選び方と作り方

- 古い土を再利用する具体的な手順

- 日々の土管理で植物を元気に育てるコツ

プランター家庭菜園の土作り:失敗しないための基礎知識

プランターでの家庭菜園を成功させるためには、適切な土作りが何よりも大切です。

土の状態が、植物の健康や収穫量に直接影響します。

ここからは、良い土がなぜ重要なのか、そして理想的な土の条件について詳しく見ていきましょう。

良い土が育てる健やかな野菜:理想の土の5つの条件

野菜が元気に育つ良い土には、大切な5つの条件があります。

この条件が揃うことで、植物は健やかに成長し、美味しい野菜を収穫できるのです。

具体的には、まず空気を十分に含む「通気性」と、水が適切に抜ける「排水性」が重要です。

さらに、植物が必要な水分を保持する「保水性」、そして肥料分をしっかり保持する「保肥性」も欠かせません。

加えて、病原菌や害虫の卵、雑草の種が混じっていない「清潔さ」も非常に大切です。

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 通気性 | 土の中に空気が十分に供給される状態 |

| 排水性 | 余分な水分がスムーズに排出される状態 |

| 保水性 | 植物に必要な水分を適切に保持する状態 |

| 保肥性 | 肥料分を土の中に保持できる能力 |

| 清潔さ | 病原菌や害虫、雑草の種が含まれない状態 |

良い土の条件を学ぶのは、初めてだと難しそうだと感じます

土の性質を理解すれば、ご自宅でも簡単に質の良い土を作ることができます

これらの条件が揃うことで、植物は根をしっかりと張り、栄養を効率良く吸収し、病気にも強くなります。

理想的な土作りは、家庭菜園を成功に導くための第一歩です。

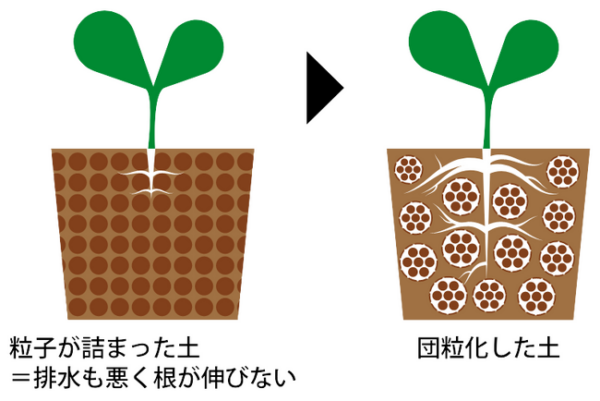

植物の根が喜ぶ:団粒構造がもたらす恵み

先ほど触れた良い土の条件を満たす上で、「団粒構造」という状態が植物の成長にとって特に大切です。

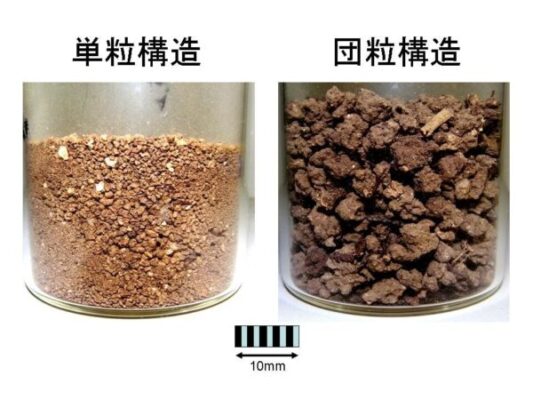

団粒構造とは、土の小さな粒子が、有機物や微生物の働きによって、まるで小さなだんごのように集まって塊になった状態を指します。

この団粒の間には、水や空気を保持するたくさんの隙間が生まれます。

例えば、森林の土はふかふかとしていますが、これがまさに団粒構造が発達した状態です。

この隙間があることで、植物の根は酸素をしっかり取り込み、水や養分を効率良く吸収できます。

| 団粒構造のメリット | 説明 |

|---|---|

| 通気性向上 | 根が呼吸しやすく根腐れ防止につながる |

| 排水性向上 | 余分な水分が滞留せず、カビの発生を抑える |

| 保水性向上 | 植物が必要な水分をゆっくり供給する |

| 保肥性向上 | 肥料が流れにくく、栄養吸収が効率的になる |

| 病害虫予防 | 健康な根が病気や害虫に強くなる |

団粒構造の土が、こんなにも植物に良い影響を与えるのですね

そうですね、土の構造を理解すると、より効果的な土作りができますよ

団粒構造の土は、まさに植物にとって理想的な環境を作り出します。

根腐れを防ぎ、病害虫のリスクを減らし、植物を強く健やかに育てるために、この団粒構造を意識した土作りが非常に大切なのです。

理想の土を作る:配合から正しい土入れまで

プランターでの家庭菜園を成功させるために、適切な土作りと土入れは非常に大切です。

植物が元気に育つための基礎であり、ここでつまづくと、その後の成長に大きな影響を与えてしまうこともあります。

迷わない土選び:初心者向け培養土の選択

家庭菜園で最初に土を選ぶとき、市販の培養土は初心者の方にとって最も手軽で安心な選択肢です。

ホームセンターや園芸店で「家庭菜園用」や「野菜栽培土」と表示されている培養土は、植物の生育に必要な栄養分や土の性質が最適なバランスで配合されています。

そのまま使えるため、自分で材料を混ぜる手間が省けますし、土作りの失敗のリスクを減らせます。

私は以前、土選びで悩んだ時期がありました。

種類の多さに圧倒されて、結局何が良いのかわからずに困っていたものです。

でも、市販の培養土を使い始めてからは、迷うことなく家庭菜園に取り組めるようになりました。

どんな培養土を選べば良いのか、見分けるポイントはありますか?

植物の種類や、葉物野菜、実物野菜など用途が明記されている培養土を選ぶと失敗がありません。

市販の培養土は、土の状態を気にすることなく、すぐに家庭菜園を始められるため、特にはじめての方におすすめの選択肢です。

もっと自由に:こだわりの培養土作り

市販の培養土も便利ですが、ご自身の希望に合わせて土の性質を調整したい場合は、自分で培養土を作るのがおすすめです。

コストを抑えながら、より良い土を目指せます。

基本的な培養土作りの材料は、堆肥や牛糞、馬糞といった有機質の土台に、水はけを良くする赤玉土(小粒)と、保水性を高める黒土です。

これらの材料を混ぜ合わせ、軽く握ってホロッと崩れる程度の状態にするのが、良い土の目安になります。

さらに植物の根張りを助けるくん炭や、緩やかに栄養を与えるぼかし肥料を混ぜ込むと、より質の良い土になります。

このように自分でブレンドすることで、それぞれの植物の特性に合わせた理想的な「培養土作り方」が可能です。

例えば、水はけを特に重視したい場合は赤玉土の割合を増やし、保水性を高めたい場合は黒土の割合を調整できます。

| 材料名 | 期待できる効果 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 完熟堆肥/牛糞/馬糞 | 有機質補給、保肥性向上、微生物活動促進 | 土台 |

| 赤玉土(小粒) | 排水性、通気性 | 物理性改善 |

| 黒土 | 保水性、保肥性、微生物活動促進 | 物理性改善 |

| くん炭 | 通気性、排水性、微生物活動促進、pH調整 | 土壌改良 |

| ぼかし肥料 | 緩効性栄養供給、土壌環境改善 | 栄養供給 |

自分で土をブレンドすると、どんなメリットがあるのでしょうか?

土の質を調整でき、長期的に見ると費用を抑えながら家庭菜園を楽しめます。

ご自身で「家庭菜園土作り」に挑戦すると、植物がより元気に育つだけでなく、土に対する理解も深まります。

これでもう迷わない:プランター土入れの手順

土の準備ができたら、いよいよプランターへ土を入れます。

この「プランター土入れ方」にはいくつかのポイントがあり、これらを守ることで植物の健全な成長を促します。

土入れの前に、以下の準備が必要です。

| 項目名 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| 鉢底ネット | プランターに底穴がある場合 | 土の流出防止 |

| 鉢底石 | ネット袋に入れる | 通気性、排水性改善 |

| 培養土 | 事前に準備したもの | 植物の成長基盤 |

| 元肥(固形肥料など) | 適切な種類と量 | 初期栄養補給 |

【具体的な手順】は以下の通りです。

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 1. | プランターの底の仕様(穴の有無、元からのネットやスノコの有無)を確認し、底に穴が開いている場合は「鉢底ネット必要」です。 |

| 2. | ネット袋に入れた鉢底石を水で洗ってから、プランターの底が見えない程度に薄く敷き詰めます。鉢底石は、鉢の中の「土通気性改善」と「土排水性向上」に役立ち、「根腐れ防止土」にも繋がります。 |

| 3. | その上に培養土を入れます。苗を植え付ける場合は、「元肥使い方」として根に直接肥料が触れない深さに軽く混ぜ込むようにしましょう。 |

| 4. | 土は縁までいっぱいにせず、プランターの縁から2~3cm下の部分をウォータースペースとして空けて完了です。 |

鉢底ネットや鉢底石は、必ず必要ですか?

通気性と排水性を確保し、根腐れや害虫侵入を防ぐために、使用をおすすめします。

これらの手順を守って土入れを行うと、植物は快適な環境で根を張り、元気に育つことができます。

土入れで重要なウォータースペースの意味

プランターへの土入れで最後に空ける「ウォータースペース」は、水やり時に水が土から溢れ出るのを防ぐための大切な空間です。

プランターの縁から2〜3cm下の位置に土を入れ終わることで、水を与えた際に、その水が一時的にこの空間に溜まり、ゆっくりと土の中に浸透していきます。

これにより、栄養分を含んだ水が無駄なく植物に吸収されるのです。

私は初めて家庭菜園をした時、このウォータースペースの重要性を知らず、土を縁までいっぱいに詰めてしまいました。

水やりをするたびに水が溢れ出てしまい、周囲を汚すだけでなく、効率的な水やりができていなかったのです。

ウォータースペースがないと、どうなりますか?

水やり時に水がプランターから溢れてしまい、土の栄養分も流れてしまう可能性があります。

ウォータースペースを確保することで、水やりの手間を減らし、植物に「土保水性対策」と「土保肥性高める」効果をもたらし、土壌環境を良好に保てます。

古くなった土を有効活用:再生で環境と家計に優しく

古くなった土を捨てるのではなく再利用する「土の再生」は、環境負荷を減らし、家庭菜園の費用も抑えられる大変エコで経済的な方法です。

これにより、新しい土を毎回購入するコストを抑え、廃棄物の削減にも貢献できます。

エコで経済的:古い土を再生するメリット

古くなった土を捨てるのではなく再利用する「土の再生」は、環境負荷を減らし、家庭菜園の費用も抑えられる大変エコで経済的な方法です。

新しい土を繰り返し購入する代わりに、一度使った土を有効活用でき、年間数百円から数千円程度の費用を削減できる場合もあります。

さらに、土を廃棄する際の手間や費用も不要になるため、資源の有効活用にも繋がり、ごみの削減に貢献します。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 費用削減 | 新しい土の購入費を抑えられる |

| 資源の有効活用 | 廃棄物を減らし、環境負荷を低減 |

| 廃棄の手間削減 | 土の処分に困らず、手間を軽減 |

古い土って、捨てるのが大変で、新しい土を買うのもお金がかかるのよね?

土の再生は、環境にもお財布にも優しい方法です。

この再生方法を知ることで、あなたは持続可能な家庭菜園を楽しみながら、賢くコストを管理することができます。

手間いらず:古い土を再生する手順

古い土の再生は、意外なほどシンプルで、「適切な手順を踏めば誰でも手軽に実行できる」作業です。

主に、土から不要なものを取り除き、天日干しで殺菌した後、必要な改良材を混ぜ合わせるという三つのステップで完了します。

家庭菜園初心者の方でも、休日に半日程度の時間があれば十分に土の再生を進めることができるでしょう。

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 準備 | 使用済みの土をシートに広げ、古い茎・根・ゴミなどを除去 |

| 殺菌・乾燥 | 土をビニール袋に入れ、約一週間直射日光で天日干し |

| 品質改善 | 天日干しした土に堆肥、くん炭、または市販の土再生材を混ぜる |

| 保存 | 再生した土をビニール袋などに入れて保管し、使用時に元肥を追加 |

土の再生って、特別な道具や材料が必要なのかしら?

特別な道具はほとんど不要で、基本的な園芸用品があれば十分に実施できます。

これらのステップを踏むだけで、あなたの古い土は新しい命を育む準備が整います。

土を殺菌:天日干しと再生材の活用

「土を殺菌する」とは、古い土の中に潜む病原菌や害虫の卵、雑草の種などを死滅させ、次の作物の成長に悪影響を与えない状態にする大切な工程です。

この殺菌には、太陽の熱を利用する「天日干し」と、市販の土再生材を活用する二つの主要な方法があります。

特に天日干しは、古い土をビニール袋に入れ、直射日光の当たる場所に約一週間程度放置するだけで、自然の力で病原菌を死滅させ、土を乾燥させる効果があります。

| 殺菌方法 | 効果 |

|---|---|

| 天日干し土 | 太陽熱で病原菌・害虫の卵・雑草の種を死滅させ、土を乾燥させる |

| 土再生材 | 専用の資材で土中の有害物質や病原菌を抑制・分解する |

天日干しだけで本当に殺菌できるのかしら?

天日干しは太陽熱の力で病原菌を死滅させ、十分な殺菌効果が期待できます。

これらの方法を適切に活用することで、再生土の安全性を高め、健康な植物の生育基盤を整えることができます。

再生土の質を高める:堆肥やくん炭の役割

「堆肥」とは、有機物を微生物の働きで発酵・分解させたもので、土壌の肥沃さを高める自然由来の肥料や土壌改良材です。

「くん炭」は、もみ殻を炭化させたもので、土の通気性や水はけ、保水性を向上させる効果があります。

これら二つの材料を再生土に適量混ぜ合わせることで、単に殺菌した土だけでなく、保水性や保肥性を向上させ、植物が元気に育つための栄養と環境が整った有機土作りができます。

例えば、再生土の総量に対し、堆肥を1割から2割程度、くん炭を5パーセント程度混ぜ合わせるのが一般的な目安です。

| 材料 | 主な役割 |

|---|---|

| 堆肥(たいひ) | 土の栄養分を増やし、保肥性・保水性を高める。土壌微生物の活動を促進。 |

| くん炭 | 土の通気性・排水性を改善し、保水性も高める。有害物質を吸着。 |

堆肥とくん炭は両方入れるべきなの?

堆肥は栄養補給に、くん炭は土壌改良に役立つため、両方を加えることで土の質を多角的に高められます。

堆肥とくん炭を上手に活用すれば、あなたの再生土は、植物がすくすくと育つ豊かな土壌に生まれ変わるでしょう。

これらの手順とポイントを押さえれば、古い土は再び植物を育む豊かな土壌へと生まれ変わります。

賢く土を再生することで、環境にも優しく、家庭菜園をさらに経済的に続けることが可能です。

【関連記事】

プランターの古い土は捨てずに再利用!土の再生やり方を10ステップで徹底解説。病害虫や連作障害対策、家庭菜園土リサイクルの方法まで。

続きはこちら↓↓↓

育てる植物が喜ぶ:日々の土管理と培養のコツ

土作りが終わっても、そこで終わりではありません。

土は一度作ったら完了ではなく、日々のきめ細やかな管理と培養こそが植物の成長を左右する最も重要な要素です。

土と対話するように手をかけることで、植物は私たちに応えるように元気に育ち、たくさんの実りをもたらしてくれます。

プランター土管理の基本:水やりと追肥

植物を育てる上で最も身近な土の管理が、水やりと追肥です。

この二つの基本を正しく行うことで、植物は健やかに成長します。

私が初めて家庭菜園をした頃は、水やりのタイミングに迷い、水を与えすぎて根腐れさせてしまったり、反対に乾燥させてしまったりと失敗を重ねました。

経験から、土の状態を見極めることが大切だと痛感しています。

水やりは、土の表面が乾いたことを確認してから、たっぷりと与えることが基本です。

鉢底から水が流れ出るまで与え、余分な水は捨てましょう。

植物の種類によって必要とする水分量は異なりますが、一般的には土の表面が白っぽく乾燥しているのが目安です。

また、植物の成長を促す追肥は、育成段階に合わせて定期的に行います。

葉物野菜には窒素成分が多めの肥料、実をつける野菜にはリン酸やカリウムを多く含む肥料がおすすめです。

肥料の種類や量は、商品の説明書に従いましょう。

- 水やり:

- 土の表面が乾いたのを確認する

- 鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える

- 受け皿にたまった水は捨てる

- 追肥:

- 植物の生育段階に合わせた肥料を選ぶ

- 説明書に従い、適切な量を与える

- 肥料が直接植物の茎や葉に触れないようにする

水やりや追肥の適切なタイミングをどう判断しますか

土の表面が乾いた目安や、植物の生長具合を観察すると分かります

水やりと追肥は、植物の生命線を支える大切なケアです。

これらの基本的な管理を継続的に行うことで、植物はあなたの愛情に応え、元気に成長していきます。

【関連記事】

ベランダ菜園の「水やりダメな方法」を避け、植物が元気に育つコツを伝授!正しいタイミングと量を季節や成長段階で見極め… 続きはこちら↓↓↓

土の異変を見つける:定期的な状態チェック

日々の水やりや追肥を行う中で、土の状態を定期的にチェックすることは、植物の健康を維持するために欠かせません。

土に異変が見られたら、早期に対処することが大切です。

私は、毎日の水やりの際に、必ず土の表面を軽く触って確認するようにしています。

そうすることで、小さな変化にも気づけるようになります。

土の状態をチェックする際には、以下の三つの点に注目します。

まず、土が固く締まっていないか、次に、水はけが悪くなっていないか、そして最後に、カビや虫が発生していないかです。

これらの異変に気づいたら、軽く土をほぐしたり、土壌改良材を加えたりして、「団粒構造土」を維持しましょう。

良好な土の状態を保つことで、「野菜栽培土」としての能力を最大限に引き出します。

| 異変のサイン | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 土が固い | 水やり不足や根詰まり | 軽くほぐす |

| 水はけが悪い | 根詰まりや粘土質土壌 | 土壌改良材を加える |

| カビや虫 | 多湿や古い土 | 通気性の確保、土の再生 |

土の異変を見つけたらすぐにどうすれば良いですか

原因を見極め、適切な対策を行うことで土の状態を改善できます

日々の定期的な土の状態チェックは、植物からのSOSに気づく大切なサインです。

植物が私たちに語りかける言葉に耳を傾けるように、土のコンディションに常に気を配りましょう。

良い状態を維持:通気性と排水性の改善

植物の健康にとって、土の「通気性」と「排水性」は非常に重要です。

土の中の空気が不足したり、水が停滞したりすると、根が呼吸できなくなり、根腐れや病気の原因になってしまいます。

私が過去に育てた植物が、なぜか生育が悪いと感じた時、よく調べてみると土の通気性と排水性が悪くなっていることが原因だと分かりました。

この二つのバランスを保つことが、土を良い状態に維持する秘訣です。

「土通気性改善」と「土排水性向上」のためには、いくつかの方法があります。

土が固くなってきたと感じたら、軽く耕したり、土壌改良材を混ぜ込んだりするのが効果的です。

特に、バーミキュライトやパーライトなどの資材は、土の中に空気の通り道を作り、余分な水を排出する役割を果たします。

これらの資材を土に混ぜ込むことで、土がふかふかになり、根がのびのびと成長できる環境を整えられます。

| 資材 | 効果 | 特徴 |

|---|---|---|

| バーミキュライト | 通気性・保水性・保肥性を高める | 軽量で、根の成長を促進する |

| パーライト | 通気性・排水性を高める | 真珠岩を加熱発泡させたもので軽量 |

| くん炭 | 通気性・排水性を高める | 土壌のpHを調整し、微生物を活性化 |

どんな土壌改良材を選べばいいか迷っています

まずはバーミキュライトやパーライトから試してみてはいかがでしょうか

植物が元気に育つためには、土の通気性と排水性を常に良好な状態に保つことが不可欠です。

適切な資材を用いて土のコンディションを維持し、あなたのプランター家庭菜園で豊かな収穫を迎えましょう。

よくある質問(FAQ)

- 良い土条件を満たす団粒構造土を作るために、自宅でできる工夫はありますか?

-

家庭菜園で植物が元気に育つ

団粒構造土は、空気や水が通りやすい「ふかふか」とした状態を指します。このような土を作るためには、定期的に土を耕して物理的にほぐすことや、堆肥や腐葉土などの有機物を混ぜ込むことが大切です。

有機物は微生物の活動を活発にし、土の粒子を小さな塊にまとめ上げてくれます。

また、使っていない時期には土を天日干しすることも、土の構造を良好に保つ上で役立ちます。

これにより、

土通気性改善や土排水性向上、土保水性対策、土保肥性高める効果が期待できるでしょう。 - 家庭菜園初心者ですが、市販の”プランター土選び”と”培養土作り方”、どちらから始めるのがおすすめですか?

-

家庭菜園が初めての方には、まずは手軽に始められる市販の

培養土をおすすめします。市販の培養土は、すでに植物の生育に必要な栄養分や土の性質が最適なバランスで配合されており、購入後すぐに使えるからです。

自分で

培養土作り方に挑戦することも可能ですが、材料の選定や配合比率の調整など、ある程度の知識と手間が必要になります。もし「コストを抑えたい」「土にこだわりたい」という場合は、徐々に自分で土をブレンドする方法に挑戦すると良いでしょう。

- ”プランター土入れ方”で、”鉢底ネット必要”や”鉢底石役割”はどのようなものですか?また、”ウォータースペース意味”について詳しく教えてください。

-

鉢底ネットは、プランターの底穴から土が流れ出るのを防ぐために使います。また、

鉢底石役割は、プランター内の土通気性改善と土排水性向上を高め、根腐れ防止土につながる大切な役割があります。さらに、底からのナメクジなどの害虫の侵入を防ぐ効果も期待できます。

ウォータースペース意味とは、水やりをした際に水が溢れず、ゆっくりと土全体に浸透するように、プランターの縁から2〜3cm程度の空間を空けることを指します。このスペースがあることで、効率的に水やりができ、植物に必要な水分と栄養がしっかり供給されます。

- ”古い土再利用”のための”プランター土再生方法”で、”天日干し土”の他に、土を”殺菌方法”はありますか?

-

古い土再利用のためのプランター土再生方法において、天日干し土は最も手軽で効果的な土殺菌方法の一つです。太陽の熱で病原菌や害虫の卵、雑草の種を死滅させます。

天日干しが難しい場合や、より確実に殺菌したい場合は、市販の「古い土の再生材」を活用するのも良い方法です。

これには土の団粒構造を改善したり、栄養分を補給したりする効果も含まれていることがあります。

再生材の使用方法に従い、

堆肥入れ方やくん炭効果を組み合わせることで、より良い有機土作りが目指せます。 - 日々の”プランター土管理”で、”野菜栽培土”の健康状態をチェックするポイントはありますか?

-

日々の

プランター土管理において、野菜栽培土の健康状態をチェックするポイントはいくつかあります。まず、土の表面が乾いているか、指で触って確認しましょう。

水やりが適切かどうかの目安になります。

次に、土が固く締まっていないか、軽くほぐせるかを見てください。

固すぎる場合は

土通気性改善や土排水性向上が必要な場合があります。また、カビが生えていないか、異臭がしないか、虫が大量に発生していないかなども大切なチェックポイントです。

これらを確認することで、

根腐れ防止土の状態を保ち、植物が元気に育つ環境を維持できます。

まとめ

ベランダ菜園を成功させるには、土の質が植物の成長を大きく左右することをご理解いただけたと思います。

適切な土作りから日々の管理、そして古い土の再生まで、この記事でその全知識をお伝えしてきました。

私もかつては土の扱いに悩んだ経験がありますが、ご紹介したポイントを押さえれば、きっとあなたの家庭菜園もぐんと楽しくなります。

- 植物を健やかに育てる理想の土作り

- 初心者でも迷わない培養土の選び方と正しい土入れ

- 環境にもお財布にも優しい古い土の再生方法

- 収穫を増やすための日々のきめ細やかな土管理

さあ、今日からこの記事で得た知識を活かし、あなたの手で理想の土を作り、家庭菜園での豊かな収穫を楽しんでくださいね。